富焦油煤原位热解(TCIP)是一种绿色低碳技术,从地下富焦油煤层中提取焦油和气体。覆盖层压力是TCIP区别于传统地面热解的关键因素。本研究通过模拟研究了轴向压力对新疆富焦油煤热解的影响。利用低场核磁共振和气相色谱法研究了孔隙结构和挥发分的变化。结果表明,在应力约束下,孔隙结构与油气组分在热解过程中展现出协同演化的趋势,且这种演化具有明显的阶段性特点。10-17.5MPa,煤体逐渐被压裂,孔裂隙连通性提高,使得热解过程中孔裂隙内流体对流传热加强,导致孔隙不断扩大,孔渗大幅升高。这种变化促进了热解产物的释放,二次反应减弱使得油气产率持续增大。焦油中轻油和酚油占比增长幅度较高,煤气中则是CO2和C2+气体占比逐渐增大。20-25MPa,煤体逐渐被压实导致裂隙闭合,开放的孔裂隙对流传热方式弱化,扩孔现象减弱。同时,基质传热的增强导致煤基体内部形成了丰富且较小的热解孔隙,但由于连通性差导致孔渗在不断降低。这使得油气释放阻力变大,二次反应加强导致油气产率减少,但焦油中轻油和萘油占比以及煤气中CH4、H2和CO的占比有所上升。

中国原油对外依存度已连续16年超过50%的国际警戒线,从国家能源安全角度提高国内原油供给能力非常紧迫。新疆地区富油煤资源储量约为2050亿吨,通过中低温热解可以生成焦油、煤气和半焦。新疆富油煤具有高挥发分和高镜质组含量的特点,热解焦油产率最高可达23.8%,在补充中国油气缺口方面潜力巨大。

富油煤原位开发被认为是绿色低碳的变革开采方式,但原位煤层热解过程受着地层压力和孔隙压力的共同作用,影响了富油煤的热解行为和油气产出。Porada发现孔隙压力对热解气体产物(CH4, H2, CO和CO2)的生成速率有显著影响,尤其是600℃和800℃时孔隙压力的作用较为显著。较高的孔隙压力下,由于挥发物的再聚合导致总挥发物的产率较低,当压力超过2MPa时,挥发物的释放受到阻碍,从而促进了炭和热解气的生成、焦油产率降低。此外,热解孔隙压力的增大还有利于中孔的形成,且高压下形成的煤焦颗粒往往具有较高的孔隙度以及较致密的骨架。

然而,针对地下块煤热解的机械应力影响缺乏研究,本研究采用自研的富油煤原位热解物理模拟系统,研究了轴向应力约束下新疆富油煤热解行为及产物的析出特征,旨在为富油煤的原位开发提供理论基础。

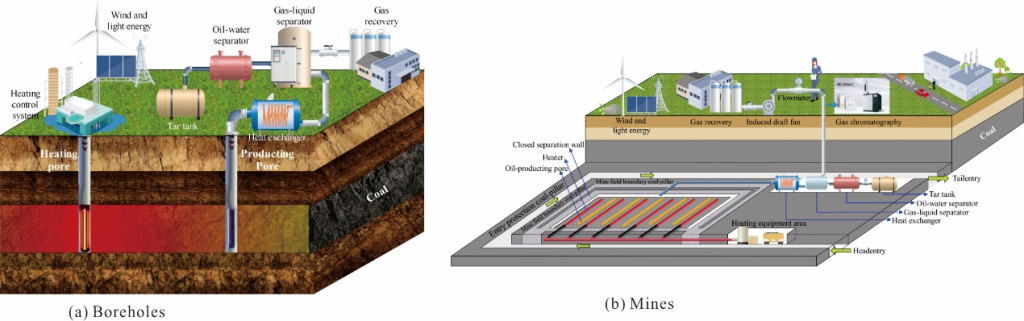

图1富油煤原位热解工艺

本研究选择新疆三塘湖盆地条湖凹陷侏罗系八道湾组富油煤为对象,样品以富镜质组为典型特征,焦油产率为15.27%。为避免风化以及水分流失等影响,使用保鲜膜包好煤样后,装进密封袋中运往实验室。使用线切割机对煤样进行切割,得到规格为直径25mm,长度35mm的样品。

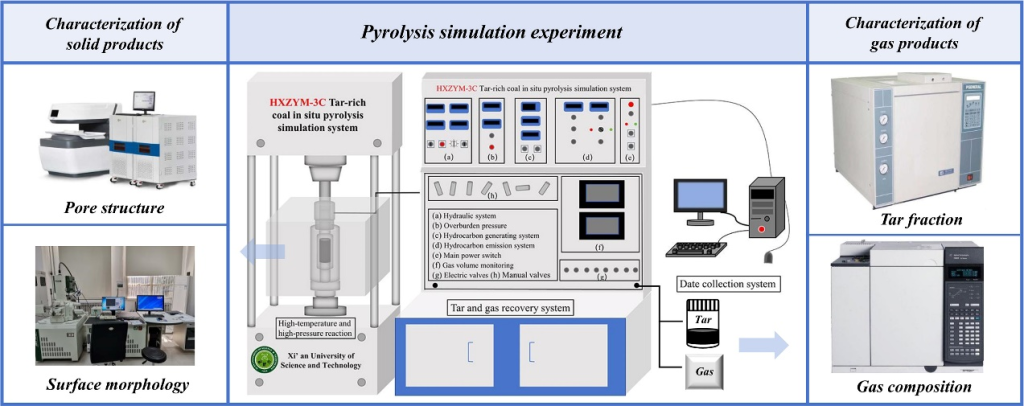

为模拟埋深(400-1000m)对富油煤原位热解过程及油气产出的影响,选择10MPa,12.5MPa,15MPa,17.5MPa,20MPa,22.5MPa和25MPa轴向应力开展试验,并确定煤终止温度为500℃,该温度点为煤快速热分解阶段。升温速率为5℃/min,终温的恒温时间为3h。热解固体产物(半焦)使用密封袋进行收集,而气体产物(热解焦油和煤气)则通过气液分离器将焦油和煤气分离开来,分别使用收油瓶和气袋收集。最终,固体产物和气体产物将分别进行相关测试,具体流程见图2。

图2富油煤原位热解物理模拟系统

低场核磁共振因能完全表征孔隙结构、耗时短、以及测试过程中样品无损坏等特点被广泛用于煤样孔渗性质的研究。此次实验使用的是乐竞官方网站生产的型号为MicroMR12-150H NMR分析仪,主频为12MHz,探头线圈直径为25mm,实验温度为25℃。采用CPMG序列,90°脉宽(P1)为13.52 us,

180°脉宽(P2)为26.00 us,光谱宽度(SW)为250KHz,等待时间(TW)为2000 ms,回声时间(TE)为0.4 ms,回声数(NECH)为4000,累加次数为8。实验前需要使用真空饱和装置对煤样抽真空饱和12h后,方才可进行低场核磁共振实验。

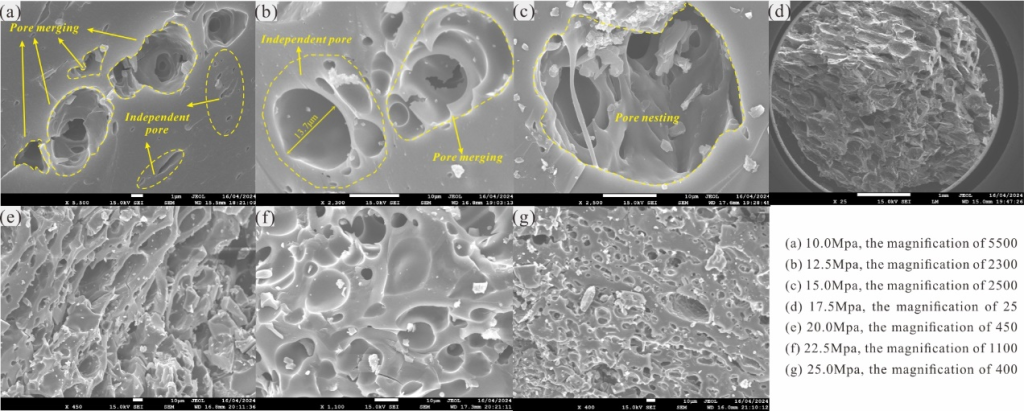

煤热解过程中孔隙结构不断发生变化,一方面热解煤孔隙结构是热解生成挥发物的结果,另一方面这些热解产生的孔隙和原始孔隙是产物渗流和对流传热的通道。但应力作用导致煤体热解过程中发生变形,孔隙结构与无荷载相比发生显著变化。不同应力约束下热解煤样孔隙结构同样差别显著(图3)。10MPa和12.5MPa热解煤样的大孔边缘呈一定锯齿状,孤立孔的数量较少(图3a,b),孔隙之间的连通性增强。

15.0MPa热解煤样中的气孔合并的现象更为显著,独立的气孔不断扩大,随后相邻的孔隙壁不断变薄甚至消失,最后孔隙之间发生合并甚至嵌套现象(图3c)。17.5MPa热解煤样中孔隙极为发育,在放大25

倍的条件下就可以明显观测,发达的孔隙结构为热解产物的扩散逸出提供了便利的通道(图3d)。20MPa

热解煤样的孔隙尺寸较17.5MPa明显变小,而且煤样中出现了较多的孤立孔隙(图3e)。这一现象归因于应力约束下煤体裂隙闭合,开放的孔裂隙对流传热方式弱化,基质热传导的强化导致基质内部生成大量不相互连通的热解孔隙。在更大的应力约束下,上述热传导机制进一步增强,所以22.5MPa和25.0MPa煤样中孤立的孔隙明显增多(图3f,g)。

图 3 不同应力下热解半焦的表面形貌

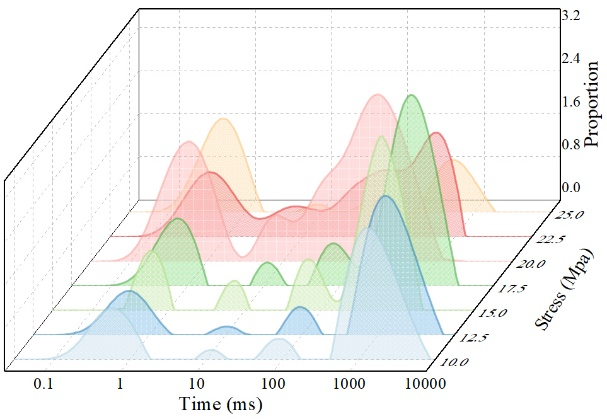

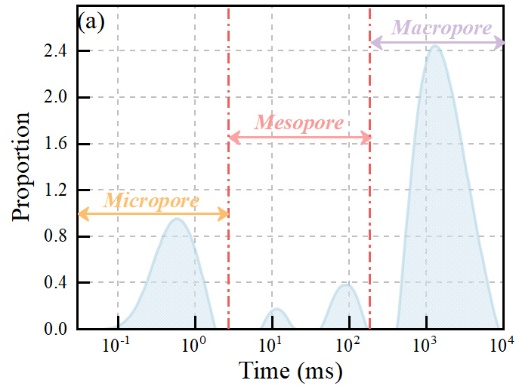

为充分对比不同应力热解下煤样的孔隙分布特征,将低场核磁共振T2谱数据进行体积归一化处理。总体而言,不同应力热解后煤样的T2谱曲线普遍呈现四峰分布(图4),其中峰1分布范围为0.01-3ms、峰2(3ms-10ms)、峰3(10-170ms)和峰4(>170ms)。热解煤样的T2谱曲线在应力范围10.0-17.5MPa和20.0-25.0MPa存在不同。10.0-17.5MPa应力范围内,热解煤样T2谱的峰1的变化较小,峰1和峰2不连续,表示孔隙间连通性较差。应力增加使T2谱的峰2、峰3和峰4总体均呈增大的趋势。其中峰4的面积相比其他峰,占据着显著的地位。在12.5MPa后T2谱的峰3和峰4的连续性逐渐好转,并且峰位逐渐向左移动,表明孔径逐渐变小。20.0-25.0MPa,随着应力的增大,热解煤样T2谱的峰1面积呈现先减小后增大趋势,而峰2,峰3和峰4则持续减小。并且峰1和峰2的间距逐渐减小,指示了孔隙间连通性在逐渐变差。

图 4 不同应力热解后煤样的T2谱曲线

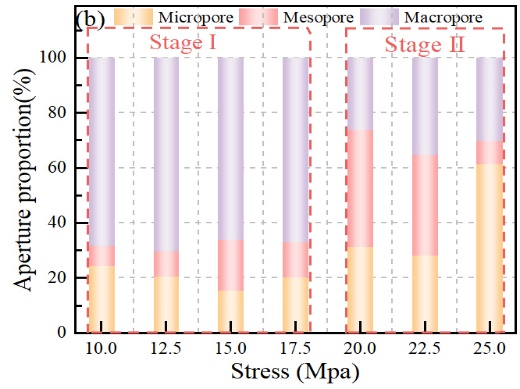

众多学者对孔径和弛豫时间的关系进行了深入研究,认为T2<3ms指示的孔隙属微孔,3ms<T2<170ms属中孔,T2>170ms属于大孔或裂缝。本研究基于此,分别计算了各煤样微孔、中孔和大孔的信号量,并通过与总信号量作比值,确定了不同应力约束下煤样各孔隙的孔径占比(图5b)。10.0-17.5MPa,各煤样的微孔占比整体偏低,中大孔占据着主导地位,占比达80%左右。此阶段,随着应力的逐渐增大,煤体逐渐发生裂解,孔隙间的连通性增强。这促进了热解过程中孔裂隙内流体对流传热效应,进而使得连通孔隙在热解过程中持续扩展,中大孔占比逐渐增加。这与孔隙表面形貌特征保持一致。在更高的应力范围下(20.0-25.0MPa),微孔占比从31.30%急剧增大到61.27%,几乎增大一倍。此应力阶段,煤体内的裂隙逐渐被压实,孔裂隙的连通性相应减弱,热解过程中孔裂隙对流传热作用亦趋减弱,连通孔隙的扩孔现象相应降低。与此同时,煤基质的热传导作用得到加强,导致煤基质中形成了众多相对较小的热解孔隙,微孔占比显著增加。

图 5 应力约束下煤样的孔隙结构特征(a. 10.0MPa热解煤样的T2谱曲线; b.各煤样的孔径占比)

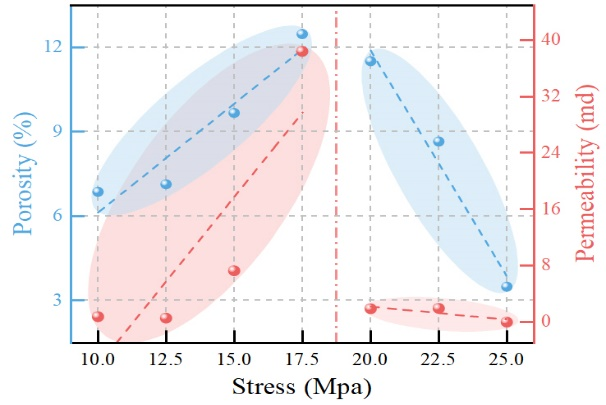

随着应力的逐渐增加,孔隙度和渗透率的变化趋势保持一致,均呈现出先上升后下降的特征(图6)。10.0-17.5MPa,孔隙度从6.88%增大到12.48%,渗透率也相应地从0.77md增大到38.49md。此阶段应力作用下煤体被压裂,使孔裂隙的连通性显著提升。在热解过程中,孔裂隙内对流传热增强,使得孔隙不断扩大以及合并,从而导致孔渗急剧增大。20.0-25.0MPa,孔隙度和渗透率显著降低,分别从11.53%和1.87md减小到3.51%和0.01md。此阶段,更高的应力约束使得煤体遭受更强烈的压实作用,导致裂隙闭合,孔裂隙的连通性明显减弱。尽管这增强了热解过程中煤基质的传热效应,并在煤基质中形成了丰富的孔隙,但由于尺寸相对较小且连通性较差,最终导致孔隙度和渗透率呈下降趋势。

图6不同应力约束下煤样孔隙度和渗透率的演化

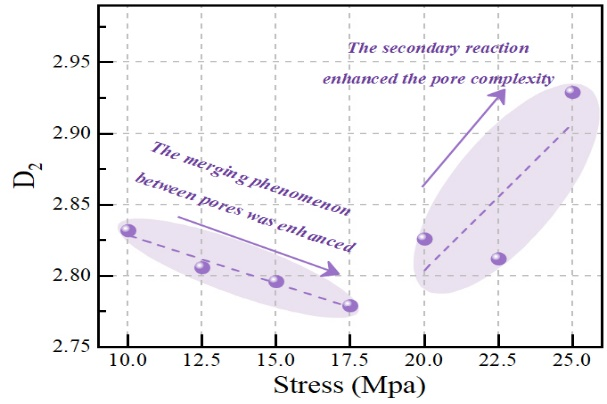

根据T2c将lgV-lgT曲线划分为吸附孔和渗流孔,通过线性拟合后发现代表吸附孔的分形维数D1均小于2,不具有分形特征;而代表渗流孔的分形维数D2均大于2,具有显著的分形特征。分形维数D2随应力的演化同样表现出了先减小后增大的趋势(图7),指示了煤样的孔隙结构的复杂性先降低后增加。这种演化与形貌特征具有良好的一致性,具体表现为10MPa时煤体的分形特征较为复杂,随着应力的增大,煤体逐渐被压裂,孔裂隙连通性增强,热解过程中孔隙不断扩张合并,形成了分形较为简单的中大孔(图3),使得孔隙结构趋于简单化,D2值逐渐降低。在20.0MPa及更高热解压力下,煤体再次被压实,裂隙闭合导致孔裂隙连通性变差,煤基质内部传热增强,不仅导致煤中孔隙壁上发育了新的小气孔,煤基体上同样形成了丰富的孔隙(图3),致使孔隙结构变复杂,D2值逐渐增大。

图7 分形维数D2随应力的演化

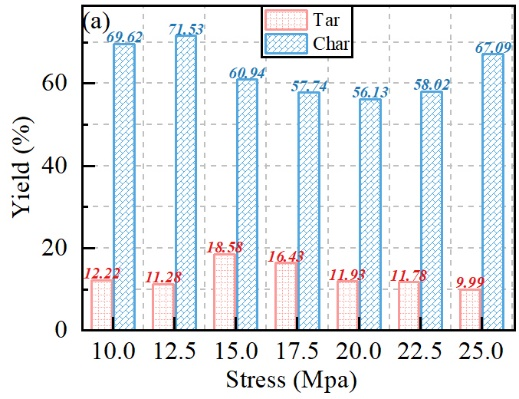

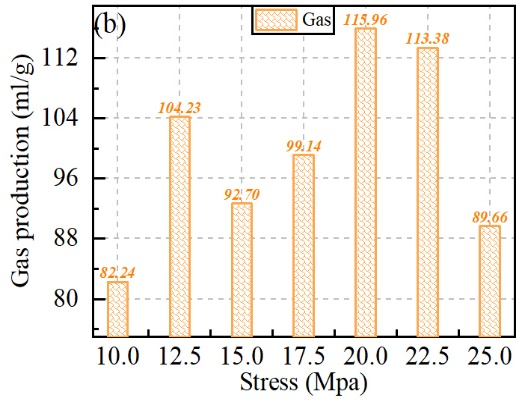

通过富油煤原位热解物理模拟实验,对不同应力约束条件下半焦、热解焦油的产率以及热解煤气的产量进行了测定(图8)。实验结果显示,热解产物的产率随应力变化的趋势与孔隙结构的变化相似,均呈现出两个阶段。在10-17.5MPa范围内,随着应力增加,半焦产率由69.62%逐渐降至57.74%,降幅为11.88%;焦油产率和煤气产量则分别从12.22%和82.24ml/g上升至16.43%和99.14ml/g,增幅分别为4.21%和16.9ml/g。此阶段随着应力的增大,孔渗急剧增大,从而促进了热解过程中生成的挥发分的扩散与释放,进而引起热解产率的变化。值得注意的是,17.5MPa较15MPa而言,焦油产率降低了2.15%,气体产量增加了6.44ml/g。这一现象可归因于在该压力条件下,孔径略有减小(见图3d),导致大分子焦油从煤基体中释放的阻力增大,进而发生轻微裂解,最终形成轻焦油分子和轻质气体从煤体中释放。

图 8 不同应力下热解产物产率的演化

当应力升高至20.0-25.0MPa时,煤样热解产物的产率变化相较于10-17.5MPa呈现显著差异。具体表现为,半焦产率由56.13%增至67.09%,增幅为10.96%;焦油产率由11.93%降至9.99%,减幅为1.94%;煤气产量由115.96ml/g减少至89.66ml/g,减少量为26.3ml/g。随着应力值的增加,煤体孔渗明显下降,且孔隙间连通性较差,导致热解过程中较大挥发分的释放阻力增大,未能及时排出,停留时间延长,从而增加了二次缩合和聚合反应的可能性,进而引起半焦产率的增加,以及焦油产率和煤气产量的降低。

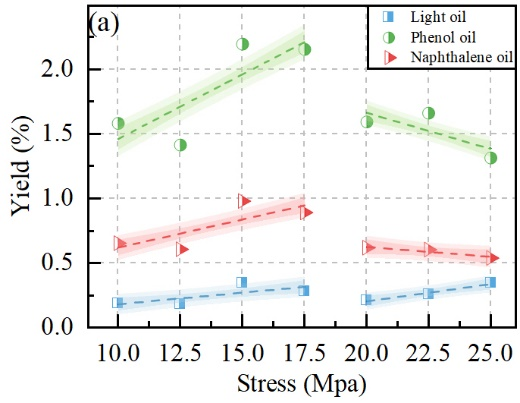

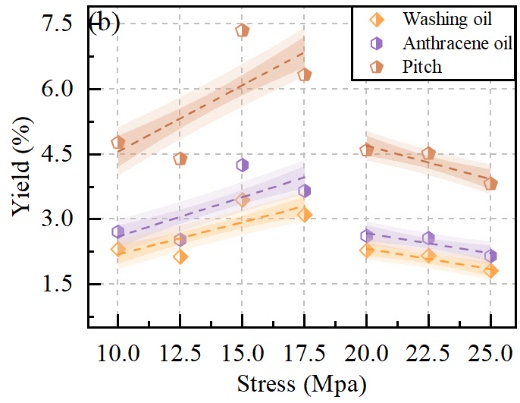

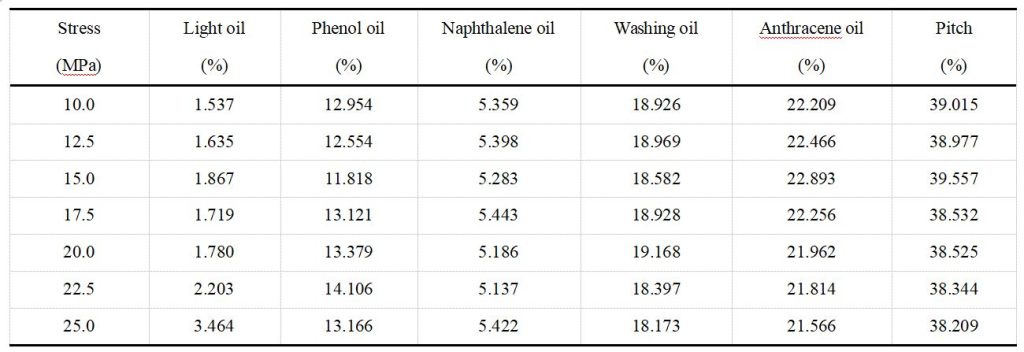

热解焦油中沥青、蒽油及洗油等重质馏分的产率相对较高,而轻油、酚油和萘油等轻质馏分的产率则相对较低(图9)。尽管各馏分产率存在差异,但其随应力的演化总体上可划分为两个阶段。10-17.5MPa,各馏分产率随着应力的增大整体呈增大趋势,而且重质馏分较轻质馏分变化幅度更为明显。然而,就增长倍数而言,轻质馏分要高于重质馏分。具体表现为:轻油、酚油及萘油的增量分别为1.492倍、1.361倍及1.365倍;洗油、蒽油和沥青的增量则分别为1.328倍、1.347倍及1.344倍。此阶段,应力升高增强了孔裂隙的连通性,促进了热解时煤中桥键的断裂以及脂肪和含氧等结构的裂解[42],形成的大量自由基碎片聚合形成焦油分子,从而增大了焦油各馏分的产率。此外,各馏分增长的差异性归因于该阶段各馏分占比的不同。随着应力增至15MPa,蒽油与沥青的相对含量逐步上升,而酚油及洗油的相对含量则持续下降,轻油与萘油的比例变化微弱。该现象可归因于煤体内部发达的孔裂隙结构,使得热解过程中挥发物的释放难度降低,从而减少了其在煤体内部的停留时间,二次反应减弱。相较15.0MPa,17.5MPa沥青与蒽油的占比急剧降低,而酚油及洗油的占比逐渐增大。该现象进一步验证了3.3节所述,17.5MPa下焦油产率降低系由大分子焦油裂解转化为小分子焦油所致。

图9煤焦油各馏分产率与应力的关系(a.轻质馏分;b重质馏分)

20.0-25.0MPa,轻油继续呈现增大趋势,而酚油、萘油和重质馏分焦油的产率则在急剧减小(图10)。较

20MPa,轻油产率增大了1.608倍,而酚油、萘油、洗油、蒽油和沥青则仅为前者的0.824、0.874、0.794、

0.822和0.831倍。此应力阶段,中大孔急剧减小,且裂缝在应力作用下闭合,导致应力对大分子焦油释放的抑制作用更强,热解焦油在煤基体中的停留时间变得更长,二次反应更加强烈,使得焦油中的重质馏分裂解形成轻质馏分。具体表现为,沥青、蒽油和洗油占比分别从38.525%、21.962%和19.168%减少到38.209%、21.566%和18.173%;轻油和萘油占比从1.78%和5.186%增大到3.464%和5.422%。

表1 不同应力下煤焦油馏分占比

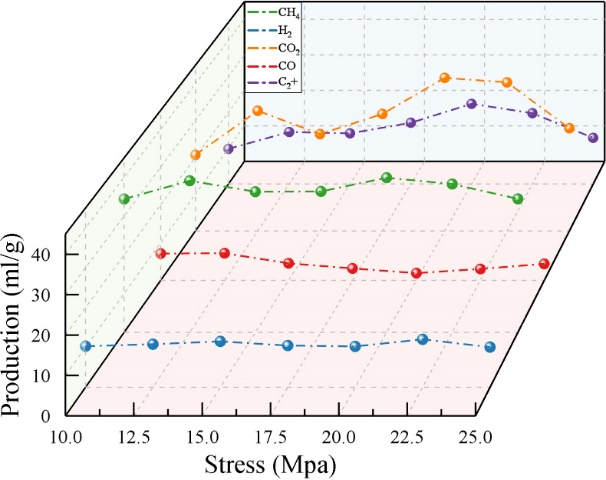

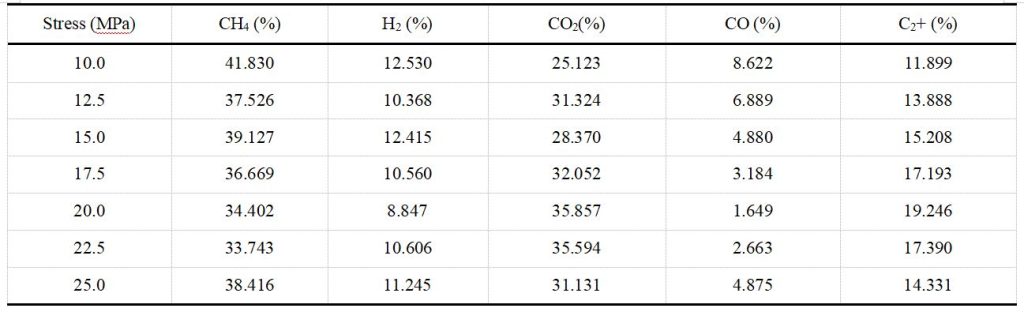

热解煤气的释放形式主要以CO2和CH4为主,而且其余组分则在各个应力阶段发生不同程度的改变(图11)。10-17.5MPa,CH4、CO2和C2+烃类气体产量呈增大趋势,CO产量持续减小,H2变化较小。此阶段应力的逐渐升高加强了孔裂隙的连通性,促进了热解过程中煤大分子的裂解反应,大量脂肪侧链以及支链、含氧结构的断裂和分解导致CH4、CO2和C2+烃类气体的产量分别增加了1.953 ml/g、11.115 ml/g和7.26 ml/g。CO2和C2+烃类气体占比与产量变化一致,分别增大了6.929%和5.294%。但CH4占比却从41.830%减少到36.669%,这主要由于占比作为相对值,在CO2和C2+组分占比的增幅更大的情况下,导致CH4占比相应地减小了5.161%。CO产量从7.091ml/g减少到3.157ml/g,与此同时,CO相对占比也从8.622%减小到3.184%。这种变化可能是由于煤中羰基、醚键以及含氧杂环的断裂和分解。

图11 热解气体产量与应力的关系

20-25.0MPa,各气体组分的产量与10-17.5MPa表现出截然相反的趋势,CO的产量随应力的增大逐渐增大,其余各类气体则逐渐减少。其中CO2产量减少13.668ml/g,CH4减少5.449ml/g,C2+烃类气体减少

9.468ml/g,H2产量减少0.177ml/g。这种现象归结于应力约束导致裂缝闭合,孔裂隙连通性减弱,孔渗急剧降使得气体产物运移扩散通道减少,热解气体向外运移释放难度增大,停留时间延长,二次反应加剧,这不仅改变了各气体的产量,还直接影响了其组分相对占比变化。具体表现为CH4、H2和CO占比则分别从

34.402%、8.847%和1.649%增大到38.416%、11.245%和4.875%,增值为4.014%、2.398%和3.226%。而CO2和C2+气体分别从35.857%和19.246%减少到31.131%和14.331%,减值为4.726%和4.915%。

表2 热解气体各组分占比与应力的关系

本研究模拟了不同轴向应力作用下新疆富油煤的热解过程,并通过SEM、LF-NMR、GC等手段,详细分析了应力约束条件下煤体孔隙结构的变化、热解产物的析出以及具体组分的演化特征。分析结果如下:

(1) 应力约束下孔隙结构的演化呈现明显的阶段性。10-17.5MPa,煤体逐渐被压裂,孔裂隙相互连通,热解时孔裂隙内流体对流传热增强,孔隙不断扩大,孔渗随之增大,分形维数减少。20-25MPa,煤体被压实,裂隙闭合导致孔裂隙连通性变差,孔隙内对流传热弱化,基质传热增强导致基质上形成了新的独立小孔隙,使得孔渗降低,分形维数增大。

(2) 10.0-17.5MPa,不断增大的孔渗促进了热解挥发分的扩散和释放,导致焦油产率和煤气产量逐渐增大,半焦产率急剧减小;20.0-25.0MPa,孔渗急剧减小,热解挥发分由于释放难度增大未能离开煤基质,导致半焦产率急剧增大,焦油产率和煤气产量减少。

(3) 热解焦油中主要以沥青、蒽油和洗油等重质馏分析出。10.0-17.5MPa,发达的孔裂隙结构减弱了热解焦油的二次反应,但由于应力的影响,导致沥青占比减少,其余馏分在增大。20.0-25.0MPa,裂缝的闭合抑制了挥发分的释放,二次反应加剧,导致轻油和萘油占比增加,其余馏分则减少。

(4) 热解煤气释放形式主要以CO2和CH4为主,H2和C2+气体次之,CO最少。10.0-17.5MPa,连通的孔裂隙加剧了热解过程中煤样的裂解反应,使得CO2和C2+气体占比均增大。20.0-25.0MPa,应力的约束增强了产物的二次缩合反应,导致CH4、H2和CO占比增大。

大口径核磁共振成像分析仪

如您对以上应用感兴趣,欢迎咨询:15618820062

[1] Bingyang Kou, Qingmin Shi, Shuangming Wang, Qiang Sun, Shidong Cui, Xiaolong Yang, Xinyue Zhao, Junwei Qiao. Axial pressure impact on pyrolysis behavior of Xinjiang coal: An inspiration for in-situ pyrolysis of tar-rich coal[J]. Fuel Processing Technology, 2025, 267: 108175.

电话:400-060-3233

售后:400-060-3233

返回顶部